前回に引き続き、革の主役である『牛革』にスポットライトを当てていきたいと思います!

突然ですが、わたしたち人間の皮膚って部位によって厚みや伸び具合って全然違いますよね。

手や足の指の皮膚はちょっと引っ張るだけでも痛いものですが、お腹の皮膚は少々強く引っ張ってもよく伸びるのでそんなに痛くありません。

(お腹がスリムな人は別ですが・・・)

そして、もちろんそれは牛の皮も同じです。

そのため、牛革は、牛の生育年数や雌雄、そして体のどの部位を使うのかによっても、革の風合いや性質が大きく違ってきます。

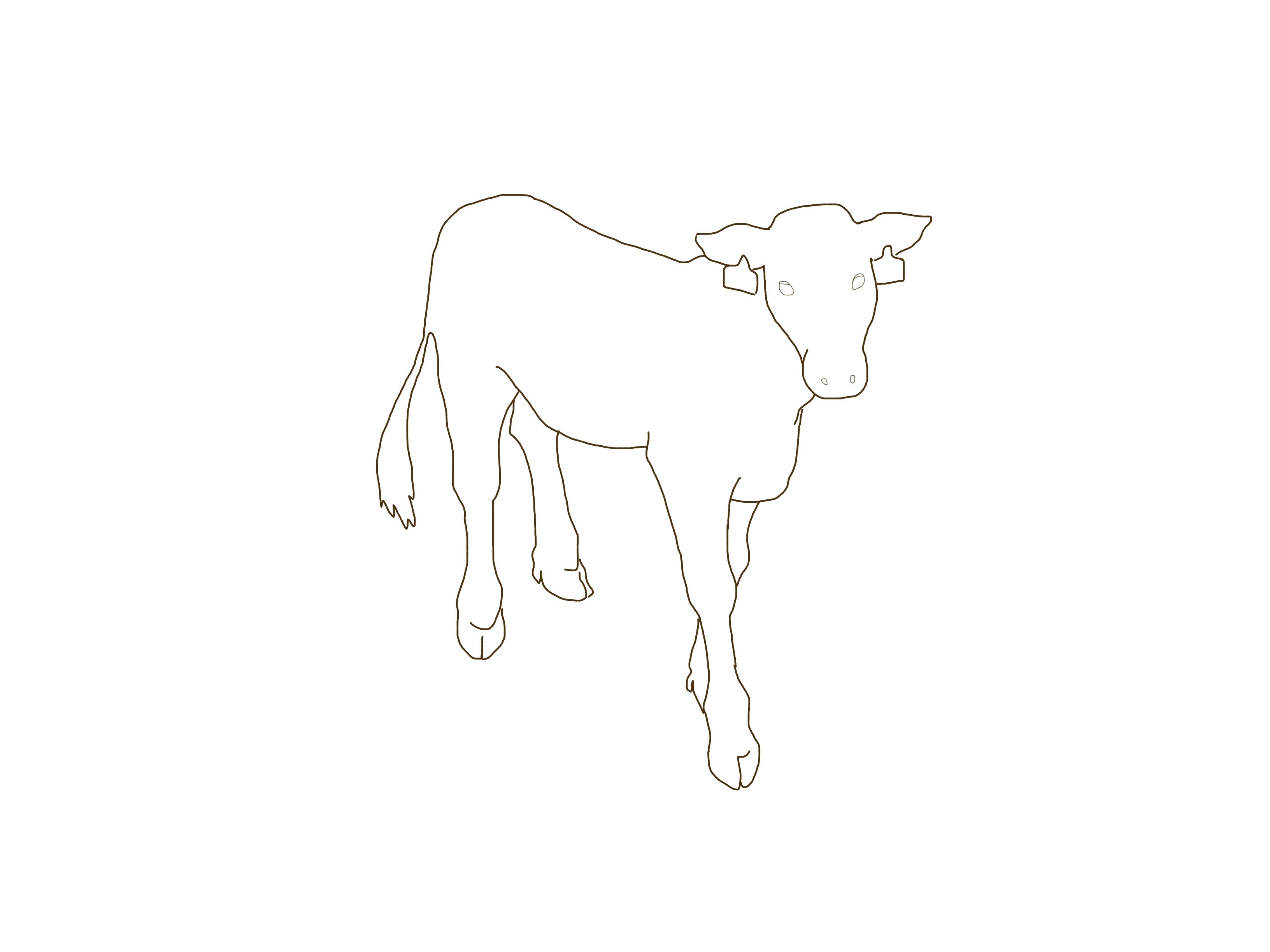

では、そもそも牛革になるのは、牛の皮のどの部分なのでしょうか?

今回は牛の皮の構造や、部位ごとの違いについて見ていきたいと思います。

牛の皮の構造ってどんなもの?

牛を含め、動物の皮は外部の刺激から体を守るためにとても複雑な構造をしています。

そのほとんどはコラーゲン繊維で出来ています。

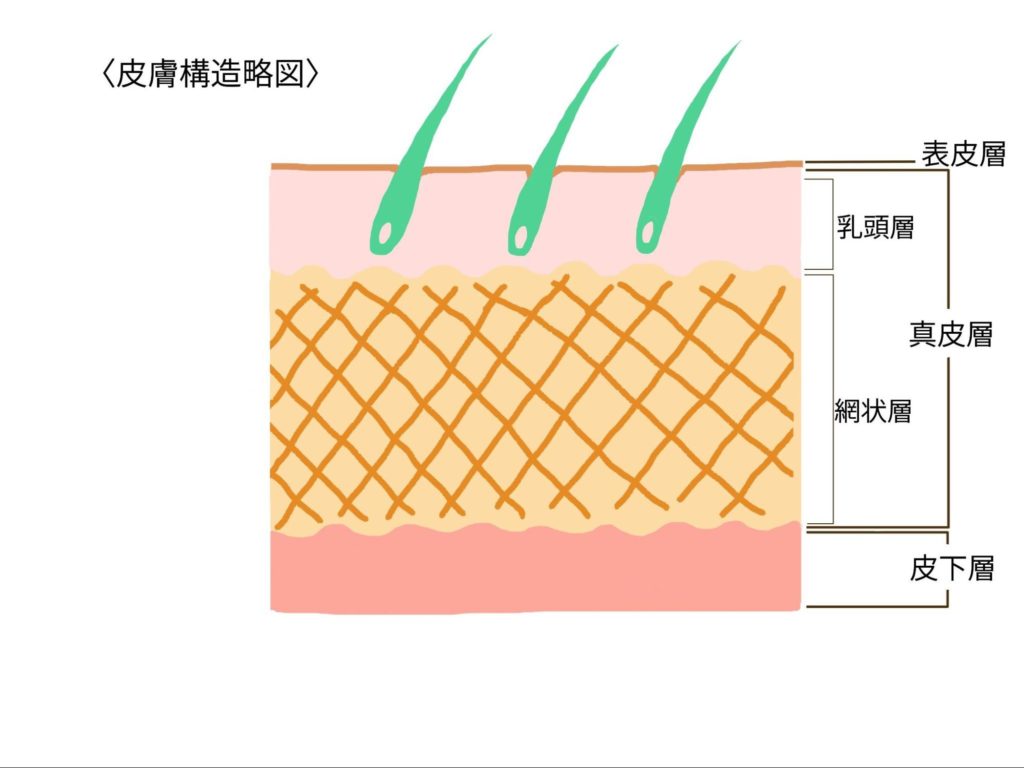

まずは次の図をご覧ください。

図のように牛の皮は、外側から、表皮(ひょうひ)層、真皮(しんぴ)層、皮下(ひか)層の三層で構成されています。

そのうち、表皮層と皮下層は、なめし前の水漬けや石灰漬けの工程で除去されるため、革になるのは、実は真皮層のみです。

革になる真皮層をさらに詳しく見ていくと、乳頭層(銀面層)と網状層の二つの層でできていることがわかります。

乳頭層は、細かい繊維が密集している層のことで、革になったときに使われる「銀面(ぎんめん)」という言葉は、乳頭層の表面を指します。

それに対し、網状層はまとまった太い繊維が緩やかに交差している層で、「床面(とこめん)」は、網上層の肉面側のことを指します。

牛の皮はこの二つの繊維層で出来ていて、その繊維の密度は体の部位によって異なってくるのです。

では、次にそれぞれの部位ごとの特徴について見ていきましょう。

牛の部位によって異なる繊維の密度と特徴

一頭の牛であっても、繊維の方向や絡まり具合によって、出来上がる革の伸縮性や強度は変わってきます。

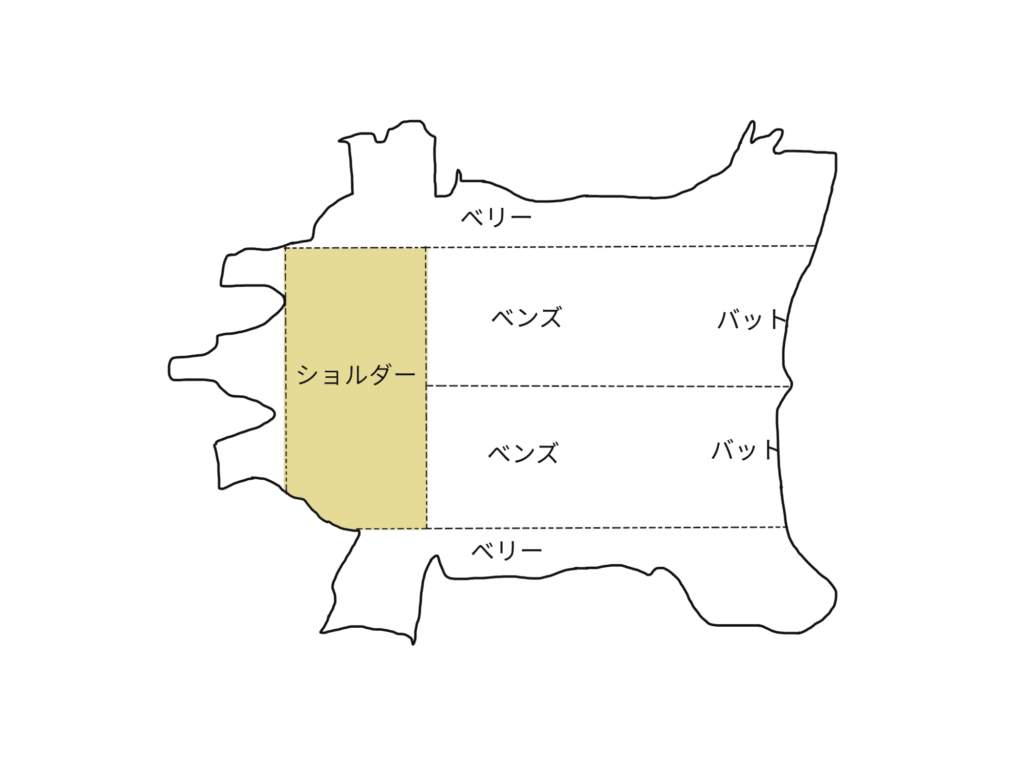

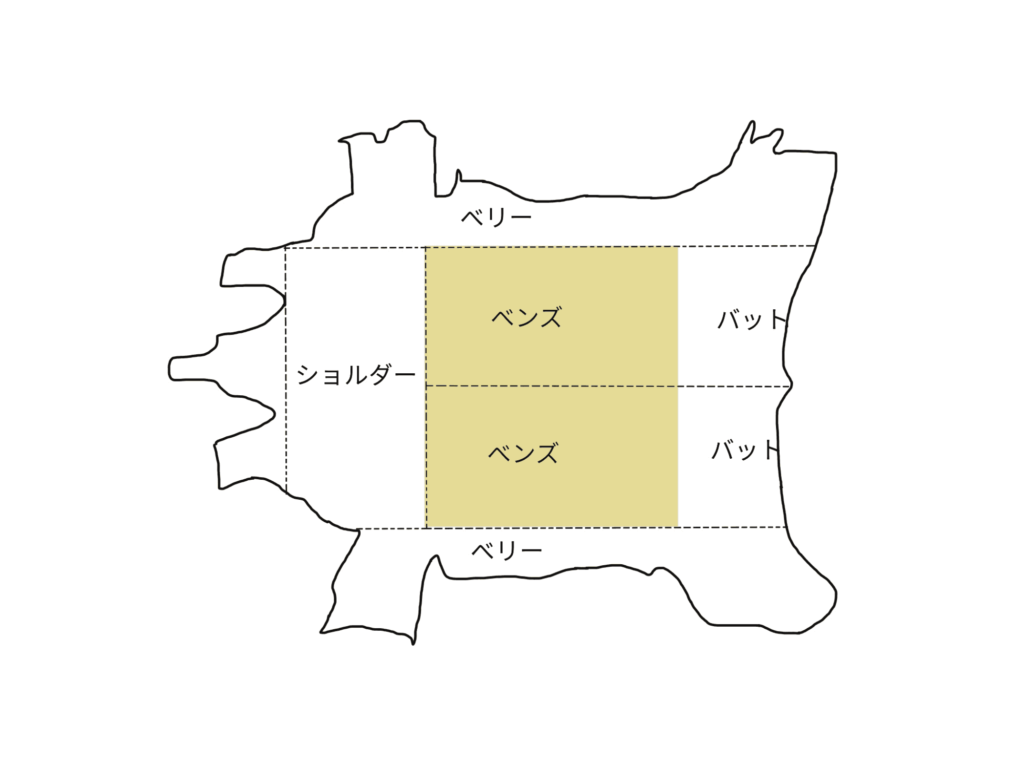

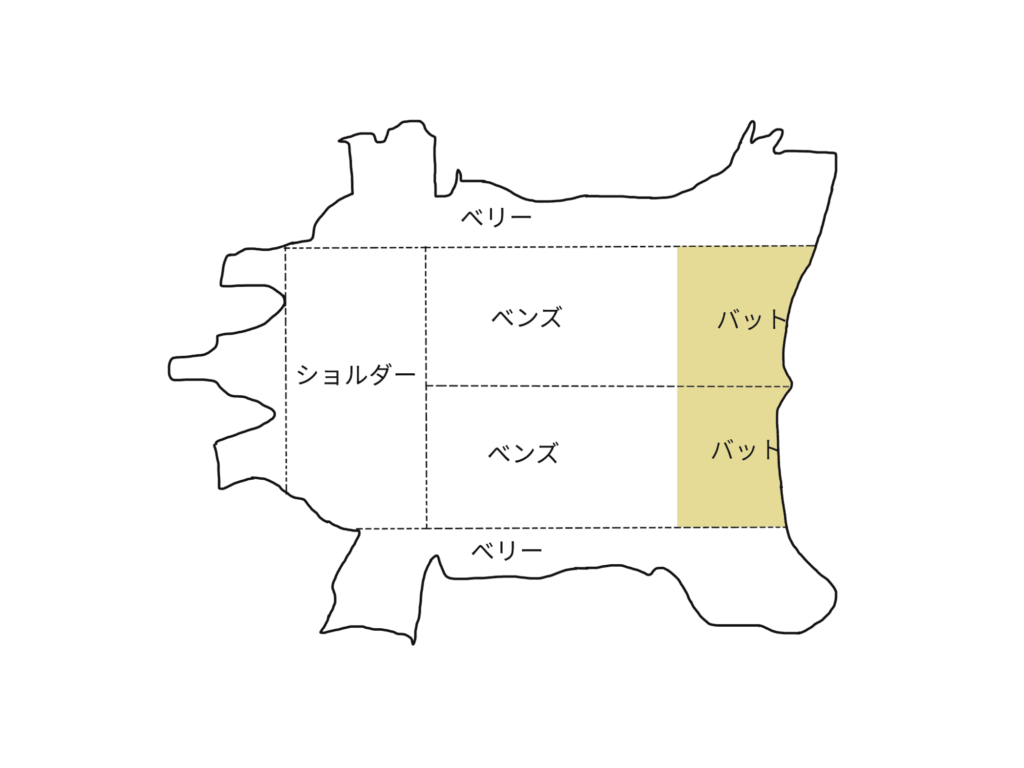

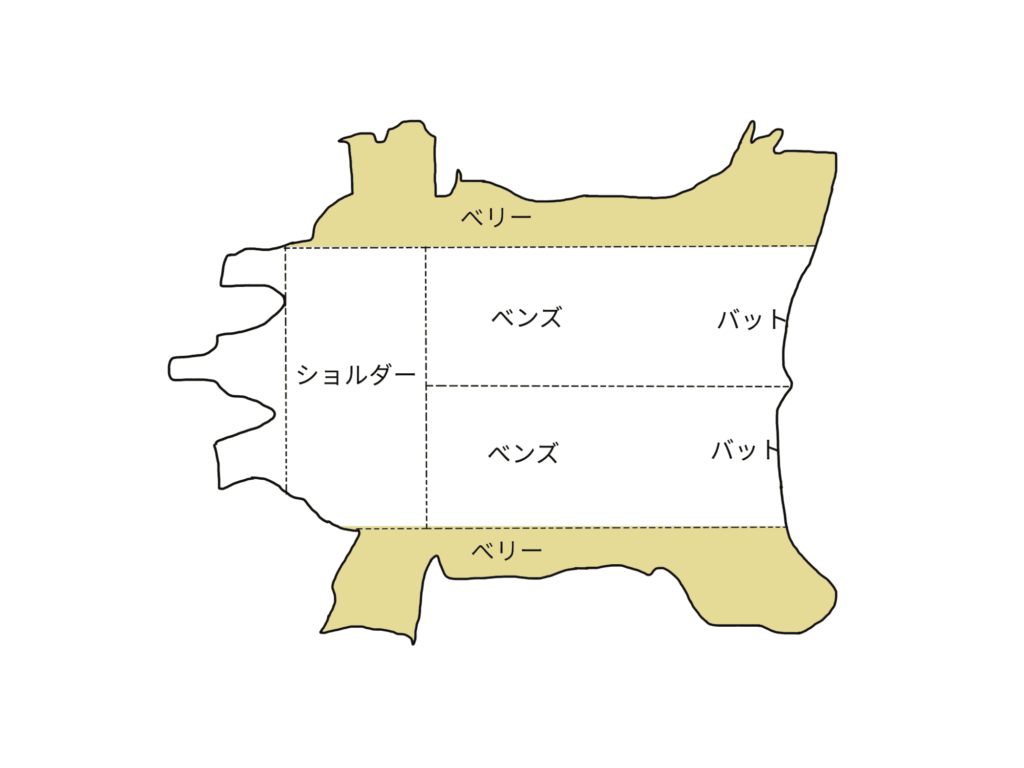

そのため、牛の皮は肩の部分をショルダー、背中から腰の部分をベンズ、などと呼ぶことで、部位ごとに区別されています。

それぞれの部位の特徴には、次のようなものがあります。

ショルダー(Shoulder)

肩の部分。

頻繁に動かしていた部位のため、しわは多いですが、太さの揃った繊維束が均一に交差しており、その間に細かい繊維束が混ざっているため、繊維の密度は高く、とても丈夫です。

靴の中敷や、しわなどの風合いを生かした製品に使用されることもあります。

ベンズ(Bends)

背中から腰の部分。

繊維束の密度が高く、厚みもあり丈夫な部位です。

歪みや伸びなどに強いのも特徴です。

ある程度の長さが必要なベルトや、バッグのサイド部など大きな面積を必要とする製品に使用されます。

バット(Butt)

お尻の部分。

繊維束の密度が高く、充実している部位です。

しわも少なく、丈夫で厚みもあることから良質な素材とされています。

ベリー(Belly)

お腹の部分

繊維束の交差の度合いが低い部位です。

そのため他の部分と比べると薄く柔らかいですが、強度で劣ります。

その分、加工しやすいといった利点もあります。

鞄の内張りなど、負荷のかかりにくい部分に使用されることが多いです。

まとめ

今回は、牛革の部位ごとの特徴についてまとめてみましたが、いかがでしたか?

牛の革は部位によって用途の向き不向きもありますし、何より生き物の皮ですから、出来上がりも一枚一枚違います。

そのため、部位ごとの特徴を把握することは、上質な革を作り出すためにはとても大切なことになってきます。

こういった特徴や違いを見極めたうえで、お客様の求める革を作りあげていくことが、私たちタンナーの大事な役割の一つです。